“以新業態新模式引領新型消費加快發展”系列專家解讀文章之二

以優化發展環境有效釋放新型消費巨大潛力

國務院辦公廳近期出臺的《關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》(以下簡稱《意見》),系統部署了釋放新型消費的重大舉措,具有基礎性、全局性、戰略性的重大意義。

作為一個有著14億人口的大國,中國經濟發展的戰略基點應放在擴大內需上,盡快形成內需主導的新模式,由此奠定國內大循環的重要基礎。在內需市場中,最具增長空間的是城鄉居民消費,尤其是新型消費。在經濟全球化面臨嚴峻挑戰、國際不確定性加大的特定形勢下,在我國走向高質量發展的大趨勢下,有效地把城鄉居民的新型消費釋放出來,成為關系全局的重大戰略舉措。

從過去幾年的經濟增長來看,國內大循環中消費的重要性越來越大,在增長中的引擎效應越來越大。

從特殊時期的經濟增長看,受新冠肺炎疫情影響,傳統接觸式線下消費受到較大沖擊,新型消費已經在國民經濟中發揮重要作用。數據顯示,2020年前8個月,全國網上零售額同比增長9.5%;其中實物商品網上零售額增長15.8%,占社會消費品零售總額的比重達到24.6%。新型消費逆勢增長對于推動疫情期間的經濟增長發揮了重要作用。

從未來發展趨勢看,基于網絡數字技術的新業態新模式支撐了新消費的增長,我國新型消費規模與結構仍處于較快增長與升級的階段。比如,隨著5G的發展,不僅新型服務消費快速增長,而且新技術支持下的傳統消費也迎來巨大的發展空間。這次抗擊疫情期間,會議、教學、醫學診療等傳統業態在新技術的支持下形成了線上線下相結合的發展新態勢,在某些方面出現了爆發式增長。可以預計,這些新型消費在我國城鄉居民消費結構中的占比將越來越高。

因此,做好自己的事,關鍵是把巨大的新型消費潛力轉化成為發展動力。為此,《意見》明確提出“實物商品網上零售額占社會消費品零售總額比重顯著提高”的基本目標,表明釋放新型消費已經納入國民經濟發展和結構調整的指標體系。

滿足新型消費需求,前提是要有新型供給。在市場經濟中擴大新型供給,需要發揮市場的決定性作用,發揮市場主體的積極性,消費需求的滿足直接依賴于有效的供給。“春江水暖鴨先知”,市場經濟中最能敏銳察覺并把握消費趨勢變化的,是處于競爭一線的市場主體。因此,只要給其投資自主權,這些市場主體就會在需求的導向下積極捕捉新型消費帶來的投資機會。

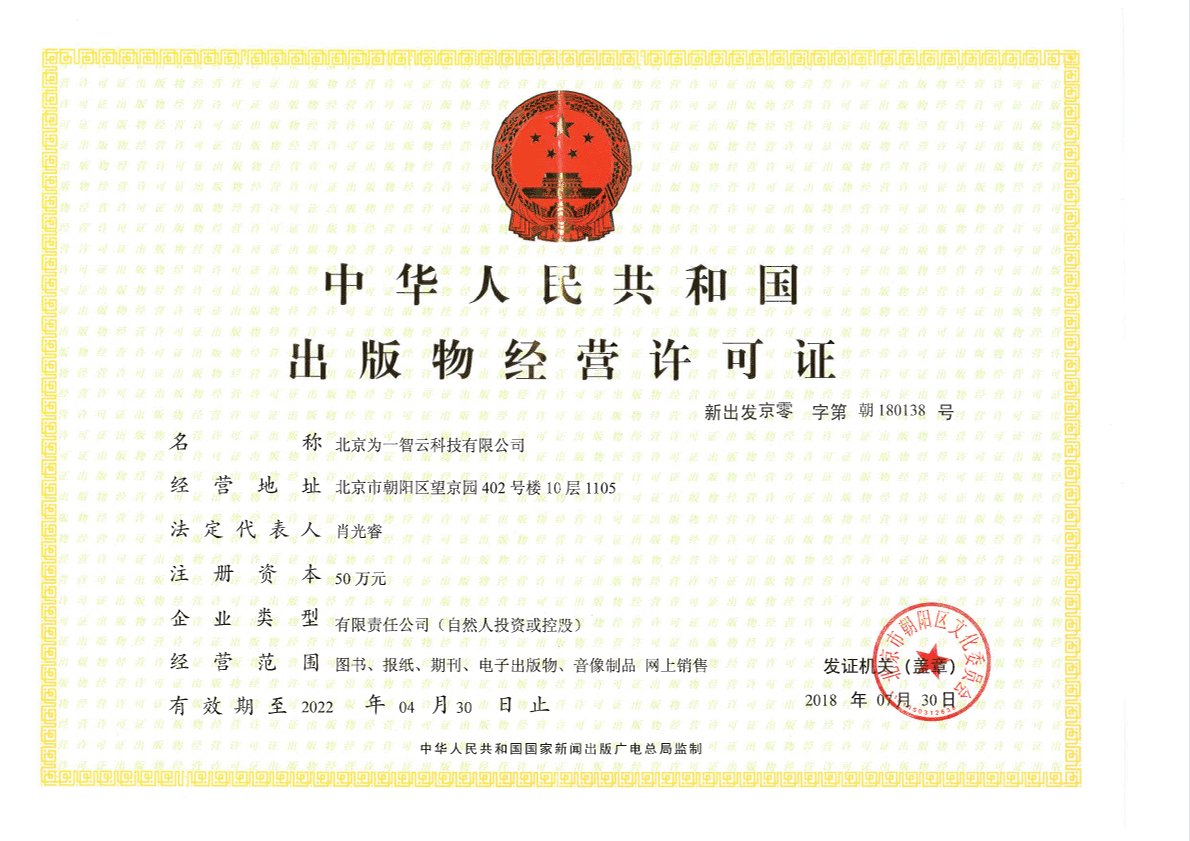

要做到這一點,關鍵是要繼續深化“放管服”改革。《意見》提出,要“簡化優化證照辦理”,并且在食品經營領域提出要試點并擴大告知承諾制范圍。從實踐看,這是擴大簡政放權的重要突破。

這幾年,我國“放管服”改革取得明顯進展。但涉及新型業態時,由于沒有相關的先例,仍有一些地方“不會管”進而“不想管”。承諾制為拓展“放管服”改革開辟了新的路徑。加快落實《意見》的部署,需要多策并舉。一是要鼓勵各地深入推進“放管服”改革,對相關證照能簡則簡,能用承諾制就用承諾制;二是進一步加大市場開放的力度,縮小負面清單長度;三是盡快完善市場決定的價格形成新機制,為新型消費可持續的商業模式創造更大的制度空間。

新型消費正處于快速發展階段,在發展中出現新的矛盾與問題并不奇怪。如果監管不到位,新業態中的風險有可能演變成大的風險;如果出現一點瑕疵就嚴厲問責,新型消費市場恐怕難以做大。釋放新型消費,需要監管變革,需要實行包容審慎監管。《意見》明確把包容審慎和協同監管作為基本原則,有助于形成新型消費釋放的制度環境。

加快落實《意見》,一是需要進一步強化競爭的基礎性地位。通過強化各類企業主體、創新主體的競爭提高新型消費供給的質量。二是把包容審慎監管作為基本原則。對新業態發展進程中存在的爭議,冷靜觀察、客觀分析、綜合判斷,既有效防范風險又避免抑制創新。三是加快創新“能監管、會監管”的市場監管方式。對新型消費及其供給的監管,不能簡單地用行政方式來監管,要探索“智慧監管”,充分利用大數據構建起“用數據說話、用數據決策、用數據管理、用數據創新”的市場監管新方式。

新型消費的發展進程中不可避免地會出現糾紛。比如,線上消費要面臨網絡安全、信息失真、個人信息泄露以及數據所有權糾紛等問題。

強調包容審慎監管不代表不監管,恰恰相反,要強化事中事后監管。對于這些新挑戰和新問題,尤其是針對打著新型消費旗號侵犯消費者權益的行為,要予以嚴查,以營造良好的市場秩序。《意見》指出,健全用戶權益保護、產品追溯等機制,依法打擊侵權假冒、坑蒙拐騙、泄露隱私等行為,營造安心放心誠信的消費環境。為此,需要加強新型消費的維權體系建設。市場監管部門需要強化新型消費的監管能力建設,做到“會維權、能維權”;加快新型消費市場秩序大數據平臺建設,打造區域甚至全國統一的新型服務消費監管大數據平臺,推動部門間信息共建共享,提升市場環境的監管效率。加強市場信用體系建設,構建“一時失信、處處受限”的信用機制,防范個人以及企業失信行為,由此營造良好的新型消費環境。(作者:匡賢明 海南省中國特色社會主義理論體系研究中心特約研究員、中國(海南)改革發展研究院經濟研究所所長)